-

#キリスト教文化研究所

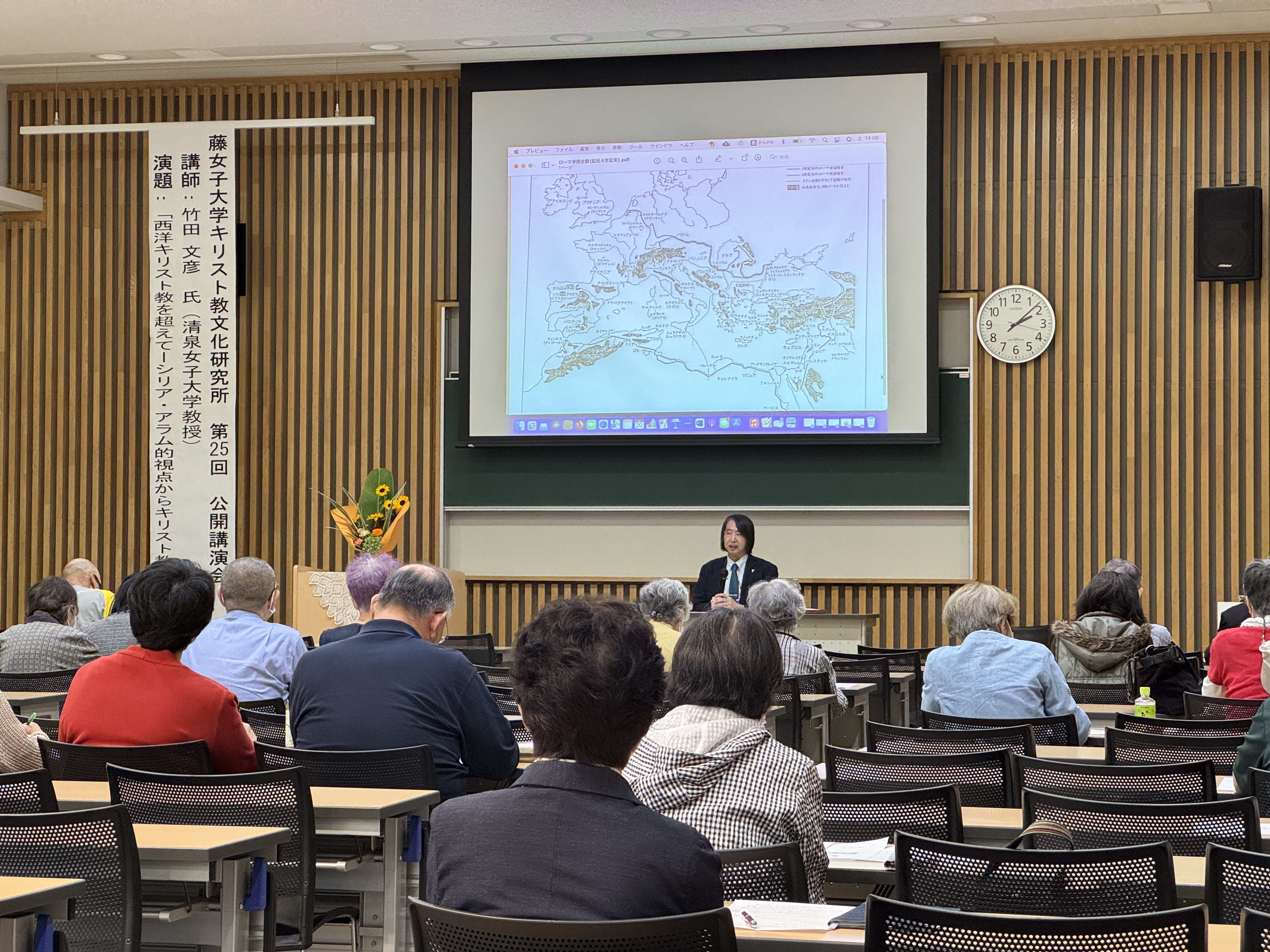

【キリスト教文化研究所】第25回公開講演会を開催しました

2025年9月20日(土)、清泉女子大学教授の竹田文彦氏をお迎えし、公開講演会を開催しました。

「西洋キリスト教を超えて-シリア・アラム的視点からキリスト教を見直す」と題された講演では、ラテン的伝統に属する「西方教会」とギリシア的伝統に属する「東方教会」という二分法の中で忘れ去られてきたオリエント・キリスト教、その中でも特にシリア・キリスト教に焦点が当てられました。

ここでの「シリア」とは現在のシリア・アラブ共和国ではなく、ティグリス・ユーフラテス川上流域を指しており、パウロの回心との関係で有名なダマスコや、異邦人教会の中心地であるアンティオキアなど、初期キリスト教にとって重要な町々が含まれています。

この地域には紀元後150年頃までにはキリスト教が伝わっており、イエスやイエスの弟子たちが日常語として使用していたのではないかと言われるアラム語の一方言であるシリア語が用いられていました。そのようなシリア・キリスト教の研究-とりわけ、ギリシア文化の影響が強まっていく紀元後5世紀以前の最初期のシリア・キリスト教の研究-は、パウロに代表される異邦人教会ではなく、第一次ユダヤ戦争とともに姿を消してしまったエルサレム原始教会の流れに属するキリスト教の実態を知り、「キリスト教」とはそもそもどのようなものであったのかという問いに重要な示唆を与えてくれる、という講師の話に、聴衆はみな熱心に耳を傾けていました。

さらに、概念を用いて神を定義することを拒否し、韻文で神を表現しようとした詩人神学者ニシビスのエフライム(紀元後306頃-373年)の思想、シリアの宗教詩の伝統、エジプトとは異なった形態の原始修道制についてなどトピックスは多岐にわたり、豊かなシリア・キリスト教世界を垣間見る貴重な機会となりました。

当日は約40名の方々にご来場いただき、講演後のアンケートには、「自分がこれまでいかに『西欧化された』キリスト教しか見ていなかったかに気付かされた」、「シリア・キリスト教について自分で一から勉強するのは難しいので、概略がつかめて良かった」など、好意的な感想が多数寄せられました。講演会に足を運んでくださった皆様に、改めて御礼申し上げます。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年1月

- 2017年6月

- 2016年10月

- 2016年7月

- 2016年1月